El día que Perón lloró

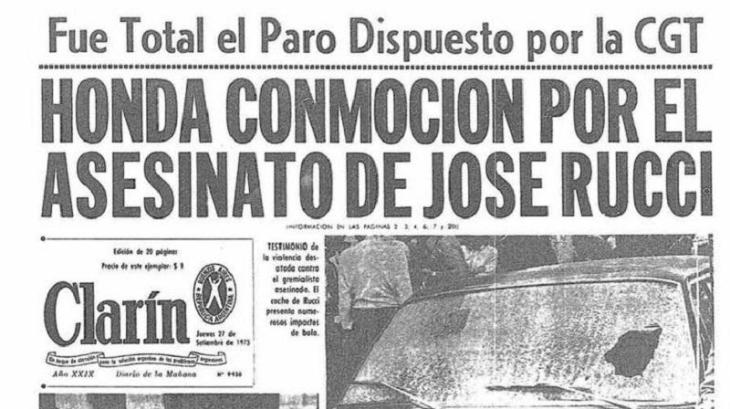

El asesinato de José Ignacio Rucci, acribillado a balazos dos días después del triunfo de Perón en 1973, marcó un punto de inflexión en la historia del peronismo.

La escena más recordada de ese día no fue la del cuerpo en la vereda, sino la reacción de Perón. El hombre de hierro, el viejo general que había sobrevivido a la cárcel, al destierro, a los intentos de asesinato, se quebró frente a la noticia. “Me mataron a un hijo”, dijo. También confesó: “Esos balazos fueron para mí, me cortaron las piernas”. Y esa vez lloró. Por primera vez en público. Lloró en el velorio y durante el entierro, visiblemente consternado y derrumbado sobre el cajón. El día que Perón lloró fue también el día en que el peronismo entró en una espiral de fracturas que no tendría vuelta atrás.

Rucci, más que un hijo político

¿Quién era ese “hijo” por el que Perón derramó lágrimas? José Ignacio Rucci no era un burócrata gris como se intentó pintar sino un obrero metalúrgico de origen humilde que había escalado a fuerza de militancia sindical. Empezó como delegado en la UOM, participó de las jornadas del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, disputó con Vandor en los 60, y fue uno de los pilares de las “62 organizaciones” que mantuvieron viva la resistencia peronista cuando las banderas y el apellido estaban prohibidos.

En 1970 llegó a la conducción de la CGT, y tres años más tarde jugó un papel decisivo en la negociación del Pacto Social entre la central obrera y la CGE de José Ber Gelbard. “Yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, pero como la Patria está por encima de los intereses personales, lo firmo igual”, había dicho tres meses antes de ser asesinado. Porque ese pacto —una tregua entre trabajadores y empresarios para sostener el proyecto de Perón— chocaba de frente con las concepciones de la “izquierda revolucionaria”.

El crimen y sus justificaciones

Ninguno de los que jalaron el gatillo se atrevió a reivindicar su asesinato. Todo quedó cubierto de silencios y medias palabras. En cambio se fabricaron leyendas negras para justificarlo. Se dijo que Rucci fue responsable de Ezeiza, aunque ni siquiera estuvo allí. Se insistió en el supuesto vínculo estrecho con López Rega, aunque su relación era pésima. Se lo ligó a la “Triple A”, aunque esa infame organización apareció después de su muerte.

Toda esa construcción fue un relato funcional a cierta línea intelectual —la de Bonasso, la de Verbitsky— que necesitaba acomodar las cuentas con su propia historia. Pero lo cierto es que aquel crimen marcó un antes y un después entre Perón y Montoneros. Aunque el General intentó recomponer con las bases juveniles y la “orga” quiso acercar posiciones con el “viejo”, el daño fue irreparable.

La incomodidad de recordarlo

¿Por qué sigue siendo provocador recordar a Rucci? ¿A quién le incomoda su nombre? Medio siglo después parece retorcido que se considere “provocador” recordar a un hombre asesinado por la espalda. En los años 70, a los dirigentes sindicales se los descalificaba como “burocracia”, pero muchos de ellos habían sido héroes de la resistencia peronista en los 50 y 60. Esa caricatura buscaba ocultar la importancia del sindicalismo en la supervivencia del peronismo en los años de proscripción.

Hasta sus rivales políticos lo lloraron. Agustín Tosco, líder de Luz y Fuerza y referente del sindicalismo combativo, declaró: “Lamento profundamente la muerte de Rucci, aunque hayamos tenido diferencias”. El padre Mugica fue todavía más explícito: “Un gravísimo error, una cagada tremenda”.

En una charla con jóvenes en Chivilcoy, Mugica lo explicó con claridad: “Le quitaron al pueblo la alegría de experimentar a Perón presidente dos días después de haber sido elegido…”. Sus juicios iban más lejos, hacia el núcleo de la violencia política: “Creo que la guerrilla tiene pleno sentido durante la dictadura militar y ningún sentido durante el gobierno constitucional. No tienen que actuar como organizaciones armadas. ¡En este momento, para nada las armas!”. Y sentenció: “Los grupos que pretenden arrogarse una representación popular para perpetrar actos violentos no solo se oponen gravemente a la ley de Dios, sino que, además, desprecian a un pueblo que ha manifestado claramente su voluntad”.

Medio siglo después

Rucci murió hace medio siglo pero todavía seguimos discutiendo qué hacer con su figura. Y quizás sea porque lo que está en juego no es un mártir, sino algo más incómodo que es la pregunta por la lealtad, por la política y en definitiva por quién escribe la historia de nuestro país: si el pueblo trabajador o la “juventud” como vanguardia escindida, tal como lo planteara Ernesto Laclau en pleno siglo XXI. El asesinato de Rucci no fue un mero hecho policial. Fue un crimen a la causa popular, un ataque a traición al corazón del movimiento y al propio Perón. Paradójicamente, quienes habían entrado al peronismo entregando la cabeza de Aramburu, se iban de él asesinando a Rucci.

El día que Perón lloró debería ser recordado como el día en que se rompió una ilusión. La esperanza de que después de 18 años de lucha y exilio el movimiento podía recomponer su unidad sin pagar un precio de sangre. Medio siglo más tarde, lo que sigue en disputa es el derecho a narrar esa historia. Los peronistas tenemos derecho a contarla con nuestras palabras, y no dejar que otros —desde afuera del movimiento— decidan qué significan nuestros muertos.

En memoria de José Ignacio Rucci

Asesinado por argentino y peronista

EL 17 de octubre es una fecha histórica para los trabajadores argentinos. Desde ese preciso momento nuestro país no fue nunca más el mismo.

EL 17 de octubre es una fecha histórica para los trabajadores argentinos. Desde ese preciso momento nuestro país no fue nunca más el mismo.